この連載では、ケアマネジャーである筆者が、介護に関する知識や情報、親の介護を少しでもラクにするためのヒントをわかりやすくご紹介します。

Q:最近テレビで若年性認知症の特集を見て、65歳未満でも介護が必要な状態になる可能性があることを知りました。

私の伯父も57歳ですが、病気療養中で介護が必要な状態です。65歳未満ですが介護保険のサービスを受けることはできるのでしょうか?

A:介護保険サービスの対象者は、原則として65歳以上の方です。

しかし、65歳未満の方でも、介護が必要となった場合は、条件を満たせば介護保険サービスを受けられます。

今回は、65歳未満の方が介護保険サービスを利用できる条件とサービスを利用するまでの流れをご紹介します。

1.65歳未満の方でも介護保険サービスが受けられる

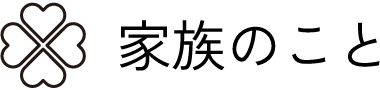

そもそも、介護保険の加入者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

どちらも介護保険料の支払い義務がありますが、介護保険サービスを受けられるのは、原則として65歳以上の第1号被保険者だけです。

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(16種類の特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた場合に限り、介護保険サービスを受けることができます。

また、介護保険サービスを利用した際の費用負担は、65歳以上の方は、1割または一定以上の所得のある方は2〜3割となります。

一方、40歳から64歳までの方は、所得に関係なく一律1割負担です。高額な介護費用の大部分を介護保険で賄うことができるので、経済的な負担を大幅に軽減できるでしょう。

◾️介護保険の被保険者

| 65歳以上の人 (第1号被保険者) | 40歳以上65歳未満の人 (第2号被保険者) | |

|---|---|---|

| 対象者 | 65歳以上の方 | 国民健康保険や職場の健康保険に加入している人 |

| 介護保険サービスを受けられる条件 | 要介護(要支援)状態 | 要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(16種類の特定疾病) による場合に限られる |

| 自己負担(利用者負担)割合 | 原則1割(一定以上の所得がある方は、2〜3割) | 一律1割 |

参考:厚労省「介護保険制度について」

2.16種類の特定疾病とは?

介護保険における特定疾病には、次の2つの選定基準が定められています。

① 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満でも発生が認められるなど加齢との関係があり、その医学的概念を明確に定義できるもの。

② 3〜6ヶ月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病

(出典:厚労省「特定疾病の選定基準の考え方」)

介護保険制度における特定疾病は、以下の16種類です。

| ①がん | ⑨脊柱管狭窄症 |

| ②関節リウマチ | ⑩早老症 |

| ③筋萎縮性側索硬化症 | ⑪多系統萎縮症 |

| ④後縦靱帯骨化症 | ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |

| ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 | ⑬脳血管疾患 |

| ⑥初老期における認知症 | ⑭閉塞性動脈硬化症 |

| ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | ⑮慢性閉塞性肺疾患 |

| ⑧脊髄小脳変性症 | ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

出典:厚生労働省「介護保険制度について」

ただし、注意点として「初老期における認知症」の方でも「アルコール性認知症※1」と診断されている場合は、介護保険制度の特定疾病に該当しません。アルコール性認知症の原因が加齢によって生じるものではないためです。

※1アルコール性認知症とは:アルコールの多量摂取が原因で起こる認知症

なお、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方が、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は障害者総合支援法に基づく「障がい者福祉サービス」が利用できる場合があります。

詳しくはお住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口にご相談ください。

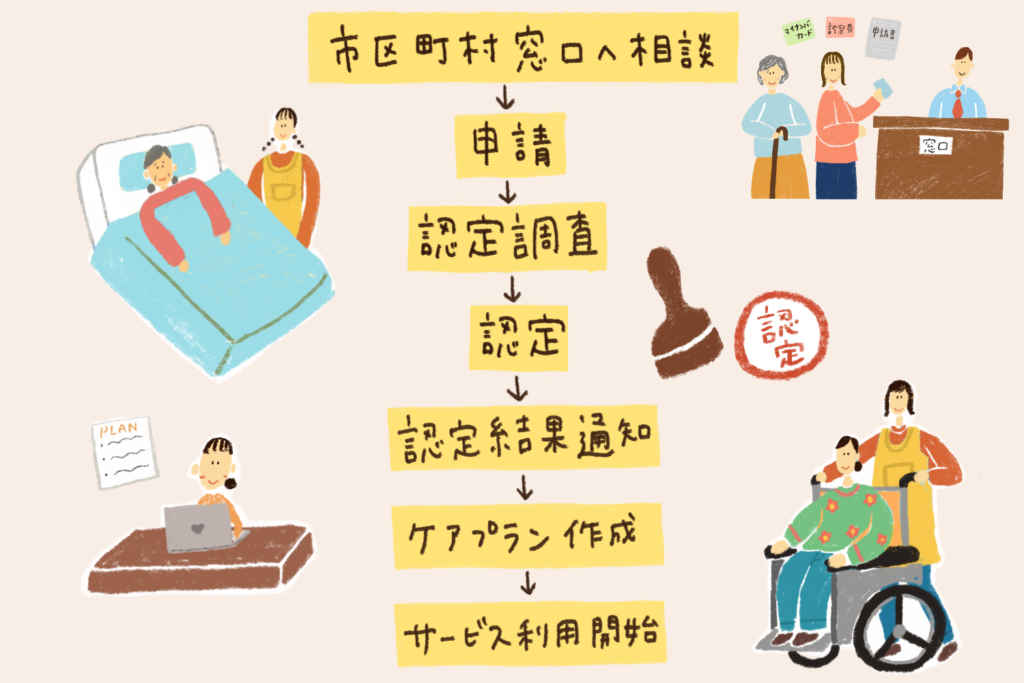

3.介護サービスを利用するまでの流れ

介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。

具体的な手続きの流れは以下のようになります。

①相談

まずは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所で、現在困っていることや希望するサービスについて相談します

②申請

市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行います。(地域包括支援センターが代行してくれる場合も)

【申請に必要な書類】

◼︎要介護認定・要支援認定申請書:役所の窓口に置いてある、市区町村ホームページからダウンロードも可能

◼医療被保険者証(40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方は必要)

◼︎マイナンバーが確認できるもの

◼︎申請者の身元が確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など

◼︎主治医の情報が確認できるもの:診察券、領収書など

③要介護認定の調査

要介護認定の申請が受理されると、調査員による「認定調査」が行われます。

また、申請を受けた市区町村は申請者の主治医(かかりつけ医)に対して「主治医の意見書」の提出を依頼します。

④要介護・支援認定

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」が審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定が下ります。

⑤認定結果の通知

原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

⑥ケアプランの作成

■要介護1~5と認定された方

・在宅で介護サービスを利用する場合

居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに ケアプランを作成してもらいます。

・施設へ入所を希望する場合

希望する施設に直接申し込みます。ケアプランは、施設のケアマネジャーが作成します。

■要支援1・2と認定された方

地域包括支援センターの担当職員が、介護予防ケアプラン を作成します。

⑥サービスの利用開始

介護サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。

(詳しくは→介護保険で受けられるサービスの種類は?)

4.まとめ

40歳以上65歳未満の方でも、特定疾病が原因で介護が必要と認定されれば、介護保険のサービスを利用できます。

まずは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行いましょう。

なお、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、障害者総合支援法に基づくサービスが利用できる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。